Sources :

Hermann

Diels 1903, Walther Kranz 1951, Fragmente

der Vorsokratiker,

traduction

sous la direction de Jean-Paul Dumont, Les

Présocratiques,

Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 2000

Articles

cités :

Sexe,

genre et philosophie #2 gnathaena.blogspot.com 2022 :

Hésiode

Sexe,

genre et philosophie #3 gnathaena.blogspot.com 2023 :

Thalès, Anaximandre, Anaximène

Sexe,

genre et philosophie #4 gnathaena.blogspot.com 2023 :

Pythagore

Sexe,

genre et philosophie #5 gnathaena.blogspot.com 2023 :

Héraclite

Sexe,

genre et philosophie #6 gnathaena.blogspot.com 2023 :

#1 Xénophane

(1)

Un

couple pythagoricien

Parménide

est issu d’une famille de riches notables d’Élée. La tradition

hésite à en faire un élève de Xénophane ou un membre de la secte

pythagoricienne. Il semble qu’il ait bien

été initié au pythagorisme et qu’il ait opté pour la voie

« politique » par opposition à la voie « religieuse »,

dans un contexte où l’unité politique de l’Italie du Sud n’est

plus au programme et où chaque pythagoricien.ne tâche d’œuvrer

dans le cadre limité de sa propre cité. Il semble aussi qu’il ait

rompu avec la secte, non pas en la trahissant, mais en publiant sa

propre philosophie. Celle-ci, réduite à un unique poème qu’il a

remanié tout au long de sa vie en multipliant ses éditions, met en

avant deux philosophes non pythagoriciens : Xénophane et

Héraclite, le premier pour s’en inspirer, le second pour s’en

écarter.

Zénon,

fils d’un philosophe d’Élée, semble avoir joui d’une fortune

plutôt médiocre. Il a sans doute fréquenté Parménide assez tôt,

celui-ci ayant possiblement financé son initiation à la secte

pythagoricienne, dont il emprunte à son tour la voie « politique ».

Si Xénophane n’est pour Parménide qu’une source d’inspiration,

des liens très étroits unissent Parménide et Zénon, dont l’œuvre

consiste essentiellement en une défense, célèbre par l’emploi

des fameux paradoxes qui portent son nom, du poème parménidien.

Parménide a été le maître de Zénon en même temps qu’il a

financé sa formation philosophique, semblable à

celle qu’il avait

reçue. Il en a fait son héritier en l’adoptant, et Platon

soutient qu’il a été son mignon.

La

tradition a fait du couple de Parménide et de Zénon le modèle de

l’unité de base d’une société vertueuse masculine dégagée du

féminin. Leur amitié dissymétrique est en effet fondée sur une

transmission intergénérationnelle masculine, émancipée de la

reproduction sexuée par la voie de l’adoption, et cimentée par

une intimité homosexuelle, double moyen de se soustraire à

l’influence féminine. Parménide a joué un rôle politique

important en donnant à Élée un corpus de lois que les citoyen.ne.s

s’engageaient annuellement à respecter. Connaissant, dans la

seconde moitié du – Ve siècle, la crise politique frappant

l’ensemble des cités grecques oligarchiques, Élée a eu

ses tyrans, insoucieux par principe de suivre les lois

parménidiennes. Zénon aurait alors comploté contre Néarque ou

Diomédon ou encore Démylos (c’est dire nos maigres connaissances

de l’histoire politique de cette petite cité !), y aurait

sacrifié l’instrument de sa renommée philosophique, sa langue,

pour ne pas trahir les siens, et y aurait perdu la vie.

Tous

ces indices nous font soupçonner qu’ici commence l’histoire du

masculinisme philosophique, mais aussi que cette histoire est

celle d’un masculinisme renouvelé, très différent du

masculinisme traditionnel.

(2)

Le poème de Parménide

Du

poème de Parménide, intitulé De la nature (Péri

physèôn), écrit à la manière de Xénophane,

correctement métré mais globalement impropre au chant (on le lisait

collectivement à voix haute, éventuellement on l’apprenait par

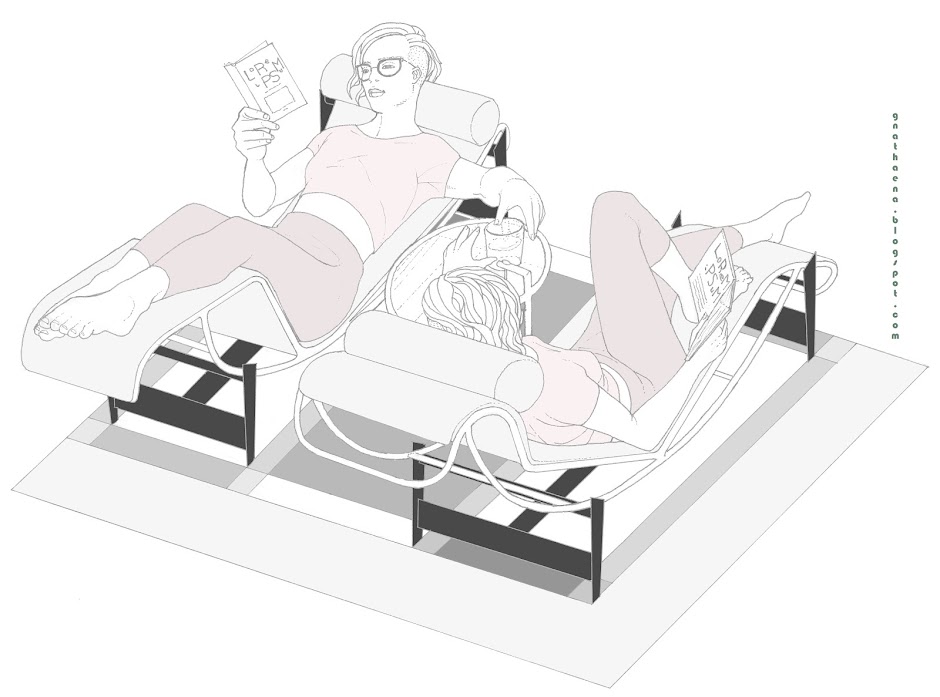

cœur et on le restituait aux amis, dans les sociétés masculines

lettrées), il ne nous reste qu’un modèle réduit dont on échoue

à repérer les évolutions dues aux rééditions du vivant de

l’auteur. Du moins peut-on en suivre la ligne générale.

(2-1)

Une ouverture au féminin

L’introduction

du poème, quoiqu’elle prenne la forme volontairement parodique du

vers épique, poursuit un objectif particulièrement ambitieux :

interroger et classer les discours sur

la

nature des choses.

Parménide

se met en scène dans un char conduit par des cavales sur le chemin

qui mène au séjour de la « Divinité », à savoir la

Sagesse, qui oriente

le philosophe dans sa quête du juste discours. C’est le matin, les

portes du palais de Nuit

viennent de s’ouvrir, les filles d’Hélios se sont élancées

vers le zénith, où se

trouve le temple de la Sagesse, au

milieu du jour, où la lumière règne sans partage, où l’ombre se

trouve réduite à son minimum. On retrouve là un thème cher à

Thalès (la lumière règne sur le monde tel qu’il est

actuellement, le règne de la Nuit est toujours au passé). Ayant,

avec l’aide des jeunes filles, atteint et franchi les portes du

temple, voilà notre philosophe devant sa divine matrone.

« […]

Apprends donc toutes choses, / et aussi bien le cœur

exempt de tremblement / propre à la vérité bellement

circulaire, / que les opinions des mortels dans

lesquelles / il n’est rien qui soit vrai et digne de

crédit ; / mais cependant aussi, j’aurai soin

de t’apprendre / comment il conviendrait que soient,

quant à leur être, / en toute vraisemblance, lesdites

opinions, / qui toutes vont passant toujours. »

(fr. I)

Sur

la nature des choses, il y a trois types de discours. L’un est tenu

« le cœur exempt de tremblement », ce qui est le propre

de la vérité. Le second est faux et éveille immédiatement la

méfiance. Le dernier correspond à la limite de l’acceptable pour

un discours sur la nature. Il est faux, mais le

réfuter

est difficile et réclame du temps, et pourtant il arrive

toujours un moment où il est remplacé par un discours plus efficace

quoique tout aussi faux. Il se distingue du second discours en ce que

celui-ci se réfute

au moment même où il s’énonce, tandis que les contradictions de

celui-là sont plus difficiles à résoudre.

En

présentant ces trois types de discours sur la nature, la Sagesse a

élevé la pensée à ses sommets : ceux de la métascience, de

la « logologie », du discours sur les discours.

L’héritage pythagoricien de Parménide s’exprime ici de façon

éclatante. L’ascension s’est faite avec les seuls secours et

concours de jeunes déesses attirées par la science et d’une

divine matrone

en métascience. Parménide raille-t-il ici les sages « à

l’ancienne », qui invoquent les Muses et se laissent guider

par elles ? Ou bien admet-il au contraire, avec ses

prédécesseurs (de Thalès à Héraclite), le caractère féminin de

la sagesse ? Ces deux attitudes ne me semblent pas

incompatibles, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre de

la « révolution philosophique » engagée par Xénophane,

qui dévalorise les acquis de la sagesse pré-philosophique (dont les

grandes figures sont Homère, Hésiode et Orphée) tout en se les

appropriant (cf. mon article précédent).

(2-2)

L’être et le non-être

Avant

d’aborder les trois types de discours sur la nature, il est

nécessaire d’évoquer en préambule le problème pythagoricien de

la dyade et de son rapport à la monade.

Le

monde dans son ensemble est unifié tout en étant différencié. La

monade est ce qui confère

son unité à l’ensemble

du monde, et la dyade ce qui le différencie. La monade régit la

dyade : non seulement les différences qui existent dans le

monde ne font

pas obstacle à

son unité, mais elles contribuent positivement à cette unité dans

la mesure où elles forment les briques d’un ordre cosmique

universel. L’école

pythagoricienne montre que pour

qu’un monde soit différencié sans

perdre son unité d’ensemble,

il est nécessaire qu’il soit formé

à partir d’au moins deux

couples de qualités opposées (chaud / froid, sec / humide). L’être

peut alors prendre quatre formes liées les unes aux autres tout en

s’opposant deux à deux (feu, air, eau, terre). Ces quatre formes

sont éternelles, équilibrées entre elles, et susceptibles, par

leurs liaisons, de constituer des « molécules »

complexes de particules élémentaires, plus ou moins stables. Ce

sont les êtres formés de ces « molécules » qui sont

mortels. Le monde pris à son niveau élémentaire est toujours déjà

achevé : la dyade des oppositions élémentaires n’oppose

pas de l’achevé à de l’inachevé, mais de l’incompatible

(chaud, sec)

à de l’incompatible (froid,

humide). Cette

incompatibilité est le facteur de différenciation élémentaire du

monde. Elle est régie par la monade qui

fait que les qualités

opposées, quoique incompatibles entre elles, sont sources d’un

ordre cosmique élémentaire où feu, air, eau, terre ont chacun.e

leur place.

La

monade est par ailleurs ce

qui confère son unité et

sa complétude à chaque

chose mortelle. La

dyade représente alors

l’opposition des choses

parvenues à leur point d’achèvement, aux

choses non achevées, soit

parce qu’elles ne le sont pas encore, soit parce qu’elles ne le

sont plus. La dyade oppose ainsi, pour une même chose mortelle,

sa plus grande proximité et sa plus grande distance à la monade.

Être au plus près

de la monade se traduit par le fait d’être véritablement

doté de toutes les qualités

attribuables à son espèce, ce

qui a pour conséquence de

pouvoir être évoqué dans un discours vrai référant

auxdites qualités (« X est un être

humain ; or

l’être humain voit ;

donc X

voit »). Être au plus loin de la monade se traduit au

contraire par le fait de ne pas être véritablement, de ne

pas posséder toutes les qualités de son espèce et, plus grave, de

ne pouvoir être évoqué sans risque pour

la vérité dans un discours référant

à ces qualités (si X est aveugle, bien que

X soit un être

humain, X

ne voit pas). Ces qualités

propres à chaque espèce sont potentiellement en nombre infini, du

fait de la capacité indéfinie des molécules de particules

élémentaires à se combiner entre elles, chaque combinaison

nouvelle donnant lieu à de nouvelles oppositions qualitatives. Pour

autant, cette illimitation des qualités non

élémentaires se

trouve soumise à la dualité

première de l’être achevé et de l’être inachevé, ce qui

n’est possible que parce que la monade transcende la dyade des

qualités transitoires.

Le système pythagoricien

suppose, pour les êtres

mortels, la soumission d’un

illimité transcendé (la

dyade) à

un limitant transcendant (la

monade).

Parménide

radicalise en quelque sorte ce système.

Il

commence par abolir la distinction entre les oppositions

qualitatives élémentaires (incompatibles entre elles) et les

oppositions qualitatives propres aux êtres mortels (qui se ramènent

à celle de l’être achevé et de l’être inachevé). Il réduit

ensuite toutes les oppositions à celle de l’être et du non-être,

ce qui a deux conséquences.

Si

être achevé, c’est simplement être et si être inachevé, c’est

ne pas être, alors

la

naissance, la croissance, le vieillissement et la mort, qui mettent

en relation les deux opposés, deviennent problématiques. Car quel

point commun peut-il y avoir entre le non-être et l’être,

permettant

de dire que le « même »

quelque chose passe du non-être à l’être et réciproquement ?

Soit en effet ce point commun

« est » et il

est incompatible avec le

non-être, soit il

« n’est pas », auquel cas il

est incompatible avec l’être.

Le

monde ne connaît plus aucune différenciation interne. L’être

et le non-être sont en effet

séparés par une barrière infranchissable. Une rencontre entre eux

n’a aucun sens. Dans un

monde régi par l’opposition de l’être et du non-être, l’être

prend toute la place et le non-être s’éclipse complètement.

Seul

l’être, parce que radicalement séparé du non-être, est réel.

De lui seul on peut parler de façon véridique, et du non-être on

ne peut absolument rien dire. Quant au monde perçu, intermédiaire

entre l’être et le non-être, tout ce que l’on pourra en dire

sera immanquablement réfuté : éphémère et changeant, il

n’est qu’illusion. Parménide soumet l’illusion cosmique à la

transcendance de l’être. En exacerbant ainsi la position

pythagoricienne, il ne fait pas autre chose que renouer avec

Anaximandre, pour qui le monde est le rêve d’une mère

transcendante. Mais l’être parménidien est-il vraiment

l’équivalent de l’Illimité anaximandrien ?

(2-3)

Être et pensée

« Car

même chose sont et le penser et l’être. » (fr. III)

« On

chercherait en vain le penser sans son être / en qui

il est un être à l’état proféré. » (fr. VIII)

« Penser,

c’est être », « on ne pense qu’en référence à un

être », « l’être s’exprime dans la pensée » :

telles sont les interprétations les plus courantes de ces deux

fragments. En fait, ce que veut dire Parménide :

c’est

qu’on ne peut pas penser sans penser en référence à quelque

chose, à un

être dont la pensée est l’expression et qui la précède ;

un fragment souligne la

valeur simplement expressive de la pensée :

« Car

la chose consciente et la chair ou substance / dont nos membres sont

faits, sont une même chose / en chacun comme en tout :

l’en-plus est la pensée. » (fr. XVI)

mais

c’est aussi que

la pensée dispose comme d’un être propre quand elle réfléchit

sur elle-même ; elle

est alors tentée de rompre

avec son origine, de penser

au-delà de ce d’où elle

provient, au-delà de l’être

qu’elle exprime, de remonter au point où l’être se sépare du

non-être, assistant en

quelque sorte à

la naissance de l’être : les

théogonies naissent de

cette tentation de la pensée réflexive ;

or,

là est

le point important, penser au-delà de l’être revient

à penser au-delà de la

pensée : c’est impossible ; l’être unifie

et remplit

la pensée et la pensée ne

peut pas penser au-delà de ce qui lui confère son

unité et sa

plénitude ; l’acte

créateur qui, chez Hésiode,

donne naissance à Chaos, Gaïa, Tartaros et Éros, est impensable,

or

c’est cet impensable que voudrait conquérir la pensée qui se

replie sur elle-même. Elle

ne le peut qu’en faisant

erreur.

Pour

Parménide, la pensée, en tant qu’expression naturelle de l’être,

s’est écartée de la voie de la vérité pour s’engouffrer dans

celle de la tromperie et

de l’erreur. L’âge d’or s’est clos et l’âge de fer

commence. L’apport de Parménide à ce vieux motif philosophique

est de lier la distinction des âges à celle des voies discursives,

et de qualifier ce lien sur un plan affectif. La pensée connaît son

âge d’or dans la contemplation sereine de la vérité, elle a son

âge de fer dans l’intranquillité de la tromperie. Entre les

deux : l’âge de bronze de la pensée

muette, de la pensée

incapable de penser.

(2-4)

Première voie

« Viens,

je vais t’indiquer […] quelles sont les seules / et

concevables voies s’offrant à la recherche. / La première, à

savoir qu’il est et qu’il ne peut / non-être,

c’est la voie de la persuasion, / chemin digne de foi

qui suit la vérité ; / [...] » (fr. II)

« Mais

il ne reste plus à présent qu’une voie / dont on

puisse parler : c’est celle du « il est ». / Sur

cette voie, il est de fort nombreux repères, / indiquant

qu’échappant à la génération, il est en même temps exempt de

destruction : / car il est juste formé tout d’une

pièce, / exempt de tremblement et dépourvu de fin. /

Et jamais il ne fut, et jamais il ne sera, / puisque au

présent il est, tout entier à la fois, / Un et un continu. Car

comment pourrait-on / origine quelconque assigner au

« il est » ? / Comment s’accroîtrait-il et d’où

s’accroîtrait-il ? / […]

Aussi faut-il admettre / qu’il est absolument, ou

qu’il n’est pas du tout. / […]

Aussi Dikè [déesse du Droit]

lui a, l’enserrant dans ses liens, / de naître ou de

périr, ôté toute licence : / en fait, elle le

tient. L’arrêt en la matière / stipule simplement :

il est ou il n’est pas. / […] Et il n’est pas non plus /

divisible en effet, puisqu’il est en entier, / sans

avoir çà ou là quelque chose en plus / qui pourrait

s’opposer à sa cohésion, / ou quelque chose en

moins. Il est tout rempli d’être. / Aussi est-il tout continu. En

effet, l’être / embrasse au plus près l’être. […] Il

est en lui-même immobile en son lieu ; / car la

Nécessité [Anankè,

autre déesse] puissante le tient / dans

les liens l’enchaînant à sa propre limite. […] Mais

puisqu’existe

aussi une limite extrême, / il est de toutes

parts borné et achevé, / et gonflé à

l’instar d’une balle bien ronde, / du centre vers

les bords en parfait équilibre. / […] en toutes

directions, il s’égale à lui-même / et de même

façon, il touche à ses limites. » (fr. VIII)

La

première voie est celle du « il est » (« ei »),

verbe être à la troisième personne. Elle conduit de l’être

affirmé véridiquement au sujet de ce qui est, aux qualités que

l’on peut véritablement attribuer à ce qui est. On passe ainsi du

« est » au « il ». La meilleure traduction du

« ei » serait sans doute celle que Freud aurait pu

donner : « ça est ». L’être s’impose de

lui-même comme acte d’être dont l’entêtement rend manifeste un

« ça », origine et fin indissociables de l’acte

d’être : un être en acte d’être. Voilà le

chemin de la « vérité bellement circulaire ».

Ou

bien rien n’est ou bien l’être est tout : telle est

l’alternative assignée par Dikè à l’être et au non-être.

Cette totalité de l’être s’entend en deux sens : temporel

et spatial. C’est la première fois que ces deux dimensions sont

aussi bien distinguées : l’être est en effet illimité dans

le temps et limité dans l’espace, telle est la formule de sa

totalité. On remarque que si l’illimitation temporelle repose sur

l’argument logique selon lequel rien ne se crée ni ne se détruit,

parce que l’être et le non-être n’ont absolument rien de

commun, que l’être ne peut surgir du non-être et s’y dissoudre,

la limitation spatiale s’appuie, quant à elle, sur l’intervention

ex machina d’Anankè. On

comprend que Parménide souhaite faire de l’être la monade

pythagoricienne transcendante,

mais « incarnée »,

rendue

immanente à elle-même.

La monade étant limitante du

fait de sa transcendance,

appliquée à elle-même, elle est limitée du

fait de son immanence.

Anankè, la nécessité,

représente la contrainte qui s’impose à la monade, lorsqu’elle

devient la vérité du

monde et non plus simplement son facteur de cohésion.

Les

qualités que doit posséder l’être pour être sont les

suivantes :

Présent

à soi : « ei » est en effet au présent, la

tension liée à l’acte d’être n’est jamais au passé ou au

futur, on ne peut jamais parler d’avant son commencement ni

d’après son terme, on ne

sort

pas de l’être.

Un

et

indivisible : l’être

en acte d’être, s’il était multiple, serait coupé de

lui-même, mais il n’y a rien d’autre que lui pour s’interposer

entre lui et lui. Et s’il

était divisible, il pourrait être séparé de lui-même, mais il

n’y a rien d’autre que lui-même pour opérer cette séparation.

Or, et c’est là

l’originalité de Parménide, l’être n’est en aucune manière

opposé à lui-même, il n’y a pas de non-être relatif,

c’est-à-dire un être qui serait non-être pour un autre être ou

pour lui-même. C’est

toute la tradition d’Anaximandre à Héraclite qui est évacuée :

le monde dans

sa vérité n’est

pas en conflit avec lui-même, ni de manière temporaire ni de

manière durable. Il

est la monade

appliquée à elle-même, facteur d’unification unifié par soi,

il ne saurait entamer en

lui-même une division ni se maintenir dans la multiplicité.

Immobile

et borné :

étant unifié par sa propre

vertu,

il

se tient

dans ses

limites, bornes qui ne signalent

aucune frontière mais la limite absolue de l’être, limite sans

au-delà, marquant

uniquement un en deçà.

Achevé

tel une

balle bien

ronde : débarrassé du

non-être, l’être vrai du monde n’est plus dyadique mais

monadique : seule la série des qualifications de l’être

achevé est

vraie, il n’y a pas d’être inachevé, naissant ou périssant,

l’acte d’être ne rencontre aucun obstacle extérieur

et il ne

se fait pas obstacle à lui-même, ses

bornes ne sont pas des obstacles derrière

lesquels il trouverait à

être plus ou mieux.

L’acte

d’être en tant qu’unification de soi est un acte mesuré. Le

rapport du centre à la périphérie était considéré par

Anaximandre comme une opposition, la première de toutes ; pour

Parménide, il définit une

figure géométrique, la « boule », par le

biais de son rayon, qui en

est la

mesure. Cela a fait beaucoup

rire les contemporains du philosophe.

Il

ne faisait pourtant que suivre les recommandations de Xénophane en

matière de figuration divine. L’être parménidien est en

l’occurrence l’équivalent du quatrième principe xénophanien :

Hélios, dont la figurabilité est « à la limite »,

parce qu’il est ce qui simultanément rend possible la vision et

aveugle quand on tourne ses yeux vers lui.

En

tant que monade immanente à soi, l’être vrai se transcende

lui-même : d’un côté, il est acte pur transcendant, de

l’autre il est une boule transcendée par l’acte qui la

constitue. Sa parenté avec l’Illimité d’Anaximandre est encore

une fois évidente, à ces deux différences près :

l’Illimité

est fécond en mondes temporaires, ce qui n’est absolument pas le

cas de l’être vrai, parfaitement stérile ;

l’Illimité

l’est dans le temps et dans l’espace, alors que l’être vrai

est limité dans l’espace et illimité dans le temps : sa

limitation, le lien d’Anankè (« si tu dois être, alors tu

as à te fixer une mesure immuable »), l’Illimité ne peut

la connaître, car non seulement il est tout, mais toujours au-delà

de tout.

Par

ces deux différences, il est possible de dire que l’être vrai

de Parménide se dit au masculin, un masculin qui ne parvient à

s’exprimer que par son opposition au féminin et plus exactement à

l’une des figures du féminin, à Gaïa, mère de la race d’argent,

à la mère toute-puissante qui enveloppe tout et n’a aucune

limite, source de la démesure de ses enfants. Par contraste, l’être

vrai, boule sous tension, est Dieu solitaire, stérile, au présent,

tout concentré sur soi, doté d’une mesure absolue, dégagé

de toute relation de maternité. Or, d’une part, il ne tient

pas sa tension de lui-même mais d’Anankè, et, d’autre part,

plus profondément, l’alternative entre être seul toujours et ne

rien être jamais, commandée

par Dikè, reste suspendue à la décision d’un tiers au-delà de

l’être et du non-être, au-delà du temps et de l’espace. Comme

nous l’avons vu, en philosophie, depuis Thalès, accorder du crédit

au masculin se compense par le fait de revaloriser le féminin pour

maintenir la primauté de celui-ci sur celui-là (a rebours du

jugement social en la matière). C’est bien ce qui semble se passer

ici : le tiers qui a fait le choix de l’être contre le

non-être est le féminin absolu, dont les hypostases sont Sophia,

Dikè, Anankè et les filles d’Hélios,

selon le plan où l’on se situe.

(2-5)

Seconde voie

« […]

la seconde, à savoir qu’il n’est pas, et qu’il

est / nécessaire au surplus qu’existe le non-être,

/ c’est là, je te l’assure, un sentier incertain /

et même inexplorable : en effet le non-être / (lui

qui ne mène à rien) demeure inconnaissable / et reste

inexprimable. » (fr. II)

« On

ne pourra jamais par la force prouver / que le non-être

a l’être. Écarte ta pensée / de cette fausse voie

qui s’ouvre à ta recherche. » (fr. VII)

La

première voie, celle du « il est », pouvait s’énoncer

plus complètement en « il est et il est nécessaire que le

non-être ne soit pas ». Elle respectait l’alternative « ou

bien il est, ou bien rien n’est ». Sa négation logique est :

« il n’est pas ou il n’est pas nécessaire que le non-être

ne soit pas ». Le « ou » étant ici inclusif, cela

recouvre trois cas possibles :

« il

n’est pas et il est nécessaire que le non-être ne soit pas »

est la formule correspondant

à « … ou bien rien n’est » : elle

complète la formule de la première voie ;

elle aurait pu être vraie si la divinité suprême avait choisi

contre l’être ;

« il

n’est pas et il n’est pas nécessaire que le non-être ne soit

pas » s’oppose terme à terme à la formule de la première

voie. En outre, la formule

« il n’est pas nécessaire que le non-être ne soit pas »

admet, elle aussi, plusieurs cas niant

chaque fois différemment

« il est nécessaire que le non-être ne soit pas ». Le

cas s’y opposant

frontalement est « il

est nécessaire que le non-être soit ». La formule de la

seconde voie « il n’est pas et il est nécessaire que le

non-être soit » est ainsi celle qui ne se contente pas de

nier mais qui s’oppose complètement

à la formule de la première

voie : elles

sont

orientées

exactement

en sens contraire.

Son choix n’est donc pas

fortuit – et Parménide fait ici la preuve d’une grande maîtrise

de la logique (y compris modale) des propositions ;

« il

est et il n’est pas nécessaire que le non-être ne soit pas »

exprime, comme nous allons le voir, la troisième voie.

Le

non-être prenant la place de l’être en tant qu’origine et fin

de l’acte d’être, le monde auquel conduit la seconde voie est

doté des qualifications très exactement opposées à celles qui

caractérisent le monde de l’être vrai :

Toujours

au futur et au passé : rien n’est au présent, tout est

annonce et simultanément mémoire.

Multiple

et divisé : l’acte d’être connaît

tous les registres de l’altérité jusqu’à l’opposition à

soi-même.

Toujours

en mouvement et illimité : on retrouve là les

caractéristiques de l’air en tant que principe et fin de toutes

choses, au centre de la philosophie d’Anaximène.

Inachevé,

simultanément vert et pourrissant, naissant du pourri et périssant

à s’en alimenter,

tel un phénix héraclitéen cantonné à son état transitoire de

vermicule sorti de ses

propres cendres.

Si

Anaximène est visé, Héraclite l’est plus encore, notamment

lorsqu’il écrit : « La route, montante descendante, une

et même. » (fr. LX) Si le montant est le naissant et le

descendant le périssant, on est tenté d’en déduire qu’Héraclite

identifie le naissant au périssant, quand en fait il évoque un

cercle que l’on parcourt en montant d’un côté et en descendant

de l’autre, et affirme seulement que naître et périr

appartiennent au même cercle. Parménide s’attaque ici à un

Héraclite dont il a amputé la pensée de son concept central. Ce

dernier aurait cependant certainement assumé le fait que rien au

monde n’est au présent, que tout est annonce et mémoire.

La

seconde voie est pour Parménide une voie sans issue, une aporie, où

tout discours, errant de contradiction en contradiction, est toujours

faux et apparaît comme tel

au moment même où il est énoncé

(comme quand on dit :

« il est dix heures, six minutes, douze secondes » :

le temps de le dire, ce n’est

plus vrai).

Le

mutisme et

la surdité s’imposent.

Là

est la

nuit

de la pensée.

De fait le

non-être de la

seconde voie peut être

assimilé à la Nuit

hésiodienne,

mère spontanée de l’« acosmos » de la masculinité la

plus acharnée

à se détruire, celle

qui gouverne Ouranos lorsqu’il méconnaît le droit de Gaïa,

Cronos lorsqu’il méconnaît celui de Rhéa, celle que Zeus

parvient à éradiquer de l’Olympe et à transférer chez les

humains, dont les représentants les

plus parfaits sont les

hommes de la race de bronze.

La

seconde voie est celle qui admet le droit à l’existence de la

descendance masculine de Nuit. C’est

à ce titre que Parménide en dénie la praticabilité, car elle

justifie le « mauvais » masculin, celui contre lequel les

philosophes se sont toujours

élevés. En cela, il

continue de s’inscrire dans la ligne philosophique qui cherche à

distinguer l’homme de bien de l’homme vicieux.

(2-6)

Troisième voie

La

troisième voie est intermédiaire entre les deux précédentes. Sa

formule est « il est et il n’est pas nécessaire que le

non-être ne soit pas », ce qui recouvre plusieurs cas de non

nécessité pour le non-être de ne pas être. De fait, la troisième

voie est caractérisée par sa pluralité, et les mondes auxquels

elle conduit ne s’imposent jamais longtemps : preuve en est

l’école de Milet, avec trois cosmologies en trois générations de

philosophes. Parménide donne

rapidement une première option cosmologique (celle d’Héraclite),

puis développe plus amplement la sienne.

« […]

Ensuite écarte-toi / de l’autre voie : c’est

elle où errent les mortels / dépourvus de savoir et à la double

tête ; / en effet, dans leur cœur, l’hésitation pilote / un

esprit oscillant : ils se laissent porter, / sourds, aveugles et

sots, foule inepte, pour qui / être et non-être sont pris tantôt

pour le même / tantôt le non-même, et pour qui tout chemin /

retourne sur lui-même. » (fr. VI)

Cette

première version de la troisième voie est celle de l’incessant

va-et-vient de la première voie (où être et non-être sont pris

pour le non-même) à la seconde voie (où être et non-être sont

pris pour le même). Il ressort de ce va-et-vient une cosmologie

cyclique, le monde passant d’un état achevé, où l’être exclut

le non-être, à un état inachevé, où non-être et être se

mélangent, puis de nouveau à un état achevé, etc., en un cercle

qui ne se parcourt que par la destruction successive de ses relais.

Héraclite est clairement visé.

« Ils

ont, par convention, en effet assigné / à deux formes des noms ;

mais des deux cependant / une n’en est pas digne – et c’est

bien en cela / qu’ils se sont fourvoyés. Car ils ont estimé /

contraires leurs aspects, et leur ont assigné / des signes qui

fondaient leur distinction mutuelle. / Des deux, l’une est le feu

éthéré de la flamme, / c’est le feu caressant et c’est le feu

subtil, / identique à lui-même en toutes directions, / mais qui, à

l’autre forme, identique n’est pas ; / l’autre par son

essence à l’exact opposé, / c’est la nuit sans clarté, dense

et lourde d’aspect. / Voici tel qu’il nous semble en sa totalité,

/ le système du monde et son arrangement. » (fr. VIII)

La

seconde version de la troisième voie est marquée par l’indécision :

immobile entre les deux premières voies, celui qui l’emprunte

(Parménide parle à des hommes) se tourne simultanément vers l’une

et l’autre : il est l’homme à « double tête ».

Son immobilité l’empêche cependant de tourner en rond.

Regardant

du côté de la première voie, la première tête perçoit une

lumière radiante, une pleine clarté qu’aucun obstacle n’arrête,

une sphère lumineuse dont la source est une flamme, feu caressant et

feu subtil. On peut difficilement ne pas y reconnaître la Hestia

d’Héraclite dont la subtilité culinaire s’oppose à l’incendie

incontrôlable, mais aussi la Hestia de Xénophane accueillant son

hôte philosophique autour d’un feu caressant. Ce sont deux figures

nettement féminines que Parménide réunit pour en faire l’un des

deux principes du monde de la deuxième version de la troisième

voie.

Regardant

du côté de la seconde voie, la seconde tête ne perçoit rien. À

ce rien qui n’est qu’absence de lumière (selon Thalès, dont les

principes cosmologiques – terre centrale, lune, soleil les

éclairant, astres errants, étoiles fixes – sont repris par

Parménide), elle attribue cependant des qualités, densité et

opacité, et une source divine opposée à la lumière : Nuit,

déjà évoquée à propos de la seconde voie.

Jour

et Nuit se partagent le temps et l’espace (s’il fait nuit ici, il

fait jour de l’autre côté de la Terre sphérique ; s’il

fait nuit ici et maintenant, il fera jour ici dans 12 heures),

mais aussi la nature des choses.

« Puisque

toutes choses ont nom lumière et nuit, / et puisque telle ou telle

a, selon sa puissance, / reçu tel ou tel nom, toute chose est

remplie / à la fois de lumière et de nuit obscure, / l’une et

l’autre ayant part égale en sa nature, / puisque rien ne saurait

exister qui n’ait part / à l’une et à l’autre. »

(fr. IX)

Le

fragment VIII établissait que « lumière » et « nuit »

sont les deux noms qui s’imposent conjointement au monde. Or les

noms des choses leur sont donnés selon leur « puissance »,

ce par quoi elles sont remarquables et trouvent à s’exprimer dans

la pensée. Les caractéristiques liées à leur différence

spécifique d’avec les autres choses donnent lieu aux noms

communs. Les caractéristiques qu’elles partagent entre elles

donnent lieu à des noms transcendantaux, qui sont

justement ces deux qui s’imposent au monde.

« Les

plus étroits anneaux sont remplis d’un feu pur ; / ceux

qui viennent après,

de nuit ; dans l’intervalle / une portion de feu se trouve

répandue. Au milieu des anneaux est la Divinité / qui régit toutes

choses. Partout elle est principe, à la fois de naissance aux

cruelles douleurs / comme d’accouplement, projetant la femelle à

l’encontre du mâle afin de s’accoupler, / et de même, le mâle

auprès de la femelle. » (fr.

XII)

Il

convient d’éviter une lecture littérale de ce texte : en

Grèce, les descriptions du cosmos dépendaient des maquettes

réalisées par les philosophes de la nature pour le représenter. On

ne faisait pas de géométrie sans sa règle et son compas, pas

d’arithmétique sans son abaque, pas de cosmologie sans sa maquette

du cosmos. Par « anneaux » on doit dès lors sans doute

comprendre ceux qui,

dans une telle maquette, permettent de rendre compte des mouvements

des astres. Parménide semble

avoir voulu décrire ici

le Ciel indépendamment

de la Terre.

Le

Ciel est d’abord caractérisé par une série d’anneaux

successifs portant les astres et entourant la sphère de la Terre :

lune, soleil, planètes errantes, sources ponctuelles de lumière

pour les sphères que les anneaux décrivent. Il est ensuite

caractérisé par un fond noir, qui est pour Parménide une nouvelle

série d’anneaux, plus éloignés que les précédents, sources

uniformes de ténèbres pour les sphères qu’ils décrivent. Entre

les astres et le fond noir du Ciel, Parménide met en évidence la

Voie lactée, cette « portion de feu répandue »

au-dessus de laquelle règnent les ténèbres et au-dessous de

laquelle tournent les luminaires astraux.

C’est

dans la Voie lactée que loge la Divinité, principe de sexualité

reproductive. Il s’agit bien d’Aphrodite, qui se trouve être

la divinité suprême du monde de la seconde version de la troisième

voie, divinité non transcendante qui

règne sur le monde de façon immanente, composant

avec Hestia et Nuit,

qu’elle met au service de la reproduction des

êtres vivants faits de ténèbres et de lumière et ne s’y

résorbant qu’à condition de renaître. Il faut en effet

rapprocher la dualité parménidienne de la lumière et de la nuit,

de l’essence claire-obscure de ce qui naît pour mourir mais ne

meurt qu’avec la promesse d’une renaissance pour une nouvelle

mort, essence paradoxale qu’Hésiode a élevée au statut de

problème philosophique fondamental et qui a commandé toutes les

cosmologies philosophiques du – VIe siècle. L’Aphrodite

de Parménide tire les êtres vivants vers la lumière

et pousse

les deux sexes d’une même espèce l’un vers l’autre,

pour, avant

qu’ils ne retombent dans les ténèbres et ne

s’y dissolvent,

qu’en naissent

des successeurs.

« Avant

les autres dieux, elle conçut Éros. » (fr. XIII)

Pas

de confusion possible : la divinité suprême est bien

Aphrodite, et Éros, son parèdre mineur,

soumet les deux sexes à la loi de la reproduction.

« Quand

ensemble, homme et femme en même temps mélangent / les semences

d’amour, ou présents de Vénus, / la puissance versant dans la

veine un mélange / des deux sangs différents, doit savoir conserver

/ un parfait équilibre, afin que leur enfant / ait un corps bien

bâti. Si les puissances propres / aux semences mêlées se livrent

un combat, / renonçant à s’unir dans le corps de l’enfant, /

elles mettent à mal l’embryon assailli / par le conflit des

sexes. » (fr. 18)

Parménide

ne déroge pas à la doctrine de Pythagore en matière de

reproduction des corps, où les semences de l’homme et de la femme

concourent à égalité à la formation de l’enfant. On notera avec

intérêt le rapprochement entre le sang et la semence, qui, avec le

lait maternel, comme le rappelle Detienne, sont

la même substance vitale mais « cuite » de façon

différente. Parménide traite la chose de façon moins froide qu’on

aurait pu s’y attendre : la relation sexuelle sans amour

véritable, sans union des deux sexes, est préjudiciable à la

mixtion des semences et

in fine à l’enfant. C’est une façon originale de

condamner le viol, en inscrivant sa proscription dans la constitution

cosmologique – le droit naturel dirait-on aujourd’hui.

« À

droite les garçons, à gauche les filles. » (fr. XVII)

S’il

est admis dans les milieux pythagoriciens qu’un enfant hérite

autant de son géniteur que de sa génitrice et, à travers eux,

d’ancêtres qui mêlent leurs rameaux et qui les étendent à

l’échelle de l’espèce humaine, qu’il ne faut donc pas

s’attendre à se réincarner dans son enfant, l’identité

sexuelle de ce dernier reste un sujet de préoccupation. Qu’est-ce

qui peut bien orienter l’embryon vers l’un ou l’autre sexe ?

Est-ce dû à la suprématie biologique de l’un ou l’autre

parent ? Cela n’est guère probable : d’un même couple

ne sortent pas toujours des enfants d’un même sexe. Parménide, en

retenant l’égalité

absolue des semences et la relation amoureuse partagée qu’elle

implique, ne peut rendre compte de la différenciation des sexes que

par un facteur extrinsèque : la position dans la matrice.

Hommes et femmes ne se différencient donc en

aucun cas dans leur essence d’être humain !

La

seconde version de la troisième voie est, bien plus nettement que la

première version, marquée par le féminin. C’est bien

Aphrodite qui règne. La lumière et la nuit sont présentes dans la

constitution de toute chose : Hestia vers qui Aphrodite

s’attache à mener les êtres vivants, et Nuit qui attend

passivement d’absorber les corps sans vie qui rejoignent ses

ténèbres. La reproduction sociale est ainsi rapportée au féminin,

tout ce qui n’y a pas trait au

masculin, qui se déploie en effet dans la sphère

de la convention, parallèle à la sphère de la

nature : voilà pourquoi il n’en est pas question

dans un ouvrage intitulé Péri physèôn.

(2-7)

Libérer la masculinité

Parménide

s’inspire de la démarche de Xénophane sur deux aspects :

Xénophane

distingue une métaphysique propédeutique et une philosophie

pratique, de type utilitariste, à laquelle la première prépare.

Il semble bien que Parménide divise de même sa démarche

philosophique en deux étapes, mais à un niveau plus élevé, celui

de la métaphysique, qui se trouve divisée en une métaphysique

« pure », attachée à analyser et approfondir les

ultimes présupposés des constructions cosmologiques (selon

Parménide : la distinction entre l’être achevé et l’être

inachevé, la distinction entre l’être qui s’affirme de

soi-même et l’être qui se nie lui-même et nécessite un être

complémentaire pour être), et une métaphysique cosmologique

rendue consciente de ses présupposés, plus sûre de ses limites.

Xénophane,

en promouvant un monde à quatre principes, en identifiant le

masculin à la fluidité docile de l’eau opposée à la double

immobilité de la maternité sexuée de la terre et de la maternité

spontanée de l’air, maternité spontanée assimilée à

l’intelligence, construit simultanément le chemin d’une

émancipation masculine : la docilité masculine aux vues de

l’intelligence peut devenir instrument de la liberté des hommes

qui sauront s’approprier la maternité spontanée et la convertir

en intelligence pratique élevant l’activité masculine au statut

de pratique éclairée au service à la Cité. Il semble là encore

que Parménide suive le même dessein, mais à la différence de son

prédécesseur, il ne s’agit pas de dérober au féminin son

attribut le plus précieux, mais plutôt de mettre le masculin à

l’épreuve de sa dualité caractéristique, à la fois garant de

l’ordre du monde et destructeur continuel de cet ordre, à la fois

autoritaire

et injuste.

Que

la première et la seconde voies soient des exercices pour parvenir à

une formulation solide de la théorie du cosmos, cela est confirmé

par ce que j’ai indiqué au sujet des deux versions de la troisième

voie, toutes deux définies à partir des acquis des deux premières.

Pour autant, s’il ne s’agissait que d’exercices, il n’y

aurait pas de débat sur la cosmologie de Parménide : le monde

serait pour lui celui de la troisième voie et les deux précédentes

ne concluraient pas véritablement à des mondes, mais à des schémas

explicatifs concurrents pour le monde de la troisième voie. Il

s’avère cependant que le monde n’est pas pour Parménide un

concept premier, mais un concept second à déterminer par le biais

de concepts premiers. Le monde nous est inconnu a priori, et s’il y

a un monde dit « sensible », on ne peut guère en faire

la référence des théories cosmologiques, parce que la sensibilité

est intimement liée à la façon dont on est au monde : sans

tremblement, toujours méfiant, ou oscillant entre confiance et

tremblements. Ces trois manières d’être induisent naturellement

trois cosmologies parfaitement équivalentes. Tout l’enjeu est de

saisir leur lien et les conséquences de leur adoption quant à

l’être au monde.

Partant

du principe que la grande majorité oscille entre confiance et

tremblements à l’égard de toutes choses, que le monde de la

troisième voie s’impose donc à tous comme évident (Parménide ne

s’adresse qu’aux hommes, voire qu’à ceux qui se disent

philosophes), malgré la multiplication des théories qui le

décrivent et la difficulté qu’il y a à justifier l’une ou

l’autre, Parménide s’attache à montrer d’une part que dans un

tel monde, l’homme naturel ne tient une place que très marginale

et contrainte, d’autre part qu’il lui est possible de s’en

libérer par la discrimination de ce qui, dans sa nature, est positif

et négatif. Ayant renoué avec une masculinité positive, le

philosophe peut alors s’investir dans la vie de la

Cité, qu’il consolidera sans lui porter, de l’autre main, de

coup fatal.

Pour

Xénophane, le chemin de la libération masculine est celui de

l’intelligence ; pour Parménide, il est celui de la pensée

de l’être vrai, chemin féminin qui aboutit à un masculin certes

grotesque (la boule éternelle), mais chargé d’une indéniable

masculinité dans son opposition radicale à la maternité. La

masculinité se libère en reconduisant sa conflictualité à ses

conséquences dernières : son auto-destruction. L’être

vrai est le masculin qui subsiste après la destruction du masculin,

reste absolument affirmatif de son auto-négation : cela,

aucun philosophe antérieur n’avait imaginé que ce fût possible.

Mais à quel prix ? Un dieu masculin solitaire, sans autre

religion, sans autre lien avec les hommes que de leur servir de

modèle pour leur activisme politique.

(3)

Les paradoxes de Zénon :

vers une nouvelle sociabilité

masculine

On

riait beaucoup de l’être de Parménide à Élée. Son disciple

Zénon s’en est fait le défenseur par une méthode originale, mise

au point au cours de ses échanges avec les

moqueurs.

Il leur proposait de débattre d’une notion fondamentale rejetée

par Parménide (le multiple, le mouvement, le devenir) et

entreprenait de montrer qu’elle se contredit

elle-même, donc qu’elle n’a pas droit à existence ; si les

interlocuteurs admettaient les arguments de Zénon au fur et à

mesure de leur progression jusqu’à leurs conclusions, alors ils

devaient reconnaître que Parménide était moins éloigné qu’eux

de la vérité ; si les interlocuteurs parvenaient à réfuter

un argument à une étape de sa progression, alors Zénon était

obligé de reconnaître qu’il n’était pas capable de défendre

Parménide. Ainsi est née la dialectique, pratique masculine de

gestion des conflits typiquement pythagoricienne

(l’éthique

pythagoricienne bannissait

la colère des

relations d’amitié),

devenue rapidement, par la généralisation de ses thèmes,

le jeu préféré des élites intellectuelles grecques ainsi

qu’une pièce fondamentale du discours

philosophique.

La

règle du jeu impose une certaine technique du côté de celui qui

présente ses arguments : ils doivent rester le plus longtemps

possible anodins pour d’un coup aboutir à une conclusion qu’il

n’est plus possible de réfuter. D’où la relative sécheresse

des quatre fragments qui nous restent de Zénon. La dialectique

deviendra plus souple et se rapprochera de la rhétorique lorsqu’elle

multipliera les arguments et les enchaînera de façon subtile, ce

qui sera l’œuvre des sophistes.

Il

ne nous reste que trois fragments de démonstration au sujet du

multiple, et qu’un au

sujet du mouvement :

Zénon

semble avoir utilisé la preuve parménidienne par excellence, selon

laquelle l’être est commun à chacun des existants qui composent

le multiple, que donc ce qui les différencie n’« est »

pas, qu’ils ne « sont » pas multiples, que le multiple

n’existe pas. Les

fragments

qui nous restent, moyennant

quelques aménagements,

disent plus

précisément

ceci :

Une

chose existe « si

elle a une certaine grandeur, une certaine épaisseur »

(fr.

I) ;

faisant partie d’une multiplicité, ses limites ne sont pas

absolues mais relatives : ce sont des bornes marquant une

frontière qui ouvre sur d’autres choses existantes ;

partant ainsi

de

l’une

de ces choses existantes dans l’état de multiplicité et

rejoignant ses bornes, on

passe nécessairement à d’autres choses et de celles-ci à

d’autres

encore, et ceci indéfiniment.

Premier

point : soit la frontière entre les choses « est »,

soit elle n’« est » pas. Si elle n’« est »

pas, le multiple n’est pas non plus et il n’y a qu’un bloc

d’être, CQFD. Si elle « est », alors elle a une

certaine grandeur, une certaine épaisseur et des bornes, donc une

frontière ; et puisque la frontière est dans cette hypothèse

une chose existante, de nouveau cette frontière doit avoir une

frontière, et ainsi de suite à l’infini. Or, comme la frontière

de la frontière est plus petite que la frontière, la suite

indéfinie des frontières de frontières s’enfonce dans

l’infiniment petit jusqu’à atteindre une proximité

indiscernable avec ce qui n’a ni

grandeur ni épaisseur,

c’est-à-dire avec le non-existant.

Second

point : le monde est constitué soit

d’un

nombre donné de choses existantes, soit de choses existantes

innombrables. Si elles sont innombrables, quelle

que soit la limite que l’on se donne pour les

embrasser par la pensée,

un

nombre encore illimité de choses

se situeront en dehors de l’ensemble circonscrit

et

il faudra repousser la limite, et ainsi de suite à l’infini :

leur totalité n’est donc pas accessible et il n’est pas

possible de la qualifier dans

sa globalité, notamment de la qualifier de

« multiple ».

Si

au

contraire

elles sont nombrées, leur ensemble peut être légitimement

qualifié de « multiple », mais comme elles couvrent un

espace infini, certaines d’entre elles seront nécessairement

illimitées en grandeur et en épaisseur.

« Donc,

si les existants sont multiples, il est nécessaire qu’ils soient

à la fois petits et grands, petits au point de n’avoir pas de

grandeur, et grands au point d’être illimités. »

(fr.

I)

Cette

contradiction interne au multiple est problématique mais pas

destructrice. Il faut poursuivre encore le raisonnement, ce que

Zénon a dû faire dans deux directions.

D’une

part, en montrant que du côté de l’infiniment petit : (a)

la frontière avec le non-être n’est pas clairement établie,

(b) les existants sont innombrables et donc la qualification de

« multiple » tombe.

D’autre

part, en montrant que du côté de l’infiniment grand, même

si les choses existantes étaient en nombre limité, il ne serait

pas possible de connaître ce nombre, car la pensée, parvenue d’un

existant de taille finie à un existant de taille infinie, ne

pourrait jamais parcourir

ce

dernier dans

toutes ses bornes pour

passer aux existants suivants, ce

qui revient à

ne pas pouvoir les compter et

encore une fois à ne pas pouvoir apposer légitimement la

qualification de « multiple » à l’ensemble des

choses.

Cette

fois, Zénon est parvenu à détruire la notion de multiple, en

prouvant qu’elle promet plus que ce que la pensée est capable de

penser (de

compter).

À

propos du mouvement, Zénon a sans doute utilisé l’argument

d’Achille et de la tortue.

Celui

qui nous reste concerne la flèche qui n’atteint jamais son but.

« Ce

qui se meut ne se meut ni dans le lieu où il se trouve, ni dans le

lieu où il ne se trouve pas. »

(fr. IV)

Dans

le monde de la seconde voie, le mouvement peut s’expliquer

facilement : une chose ayant

toujours déjà quitté son lieu en même temps qu’elle ne l’a

jamais encore rejoint, c’est son

degré de dispersion autour de son lieu qui qualifie son mouvement,

rapide si la dispersion est grande, lent si elle est réduite. Par

contre, dans le monde de la première voie qui

ne sort jamais du présent,

en

rendre

compte est

impossible. Zénon cherche à montrer que l’on raisonne toujours

selon les principes de la première voie, notamment

au présent,

que l’on

ne peut donc, par le raisonnement, parler de l’inachèvement ou de

l’instabilité des choses.

(4)

Conclusion

Parménide

a-t-il été masculiniste ? Il n’est pas le premier philosophe

à avoir pensé le monde au masculin, mais tous ceux qui l’ont fait

avant lui le suspendaient à un principe supérieur, transcendant ou

immanent, au féminin. On ne peut pas dire que Parménide déroge à

la règle, mais il parvient, dans sa première voie, à construire

un monde masculin dont le principe féminin supérieur s’efface dès

l’avoir suscité

sur un plan radicalement transcendant (au-delà de

l’être et du non-être, par une décision

en faveur de l’être plutôt que du

non-être, une décision féminine pour la maternité plutôt

que pour la virginité) : un monde masculin toujours déjà

émancipé du féminin.

Que

faire de ce monde masculin si peu conforme à ce que l’être humain

perçoit de ce qui l’entoure ?

Il

est le seul monde pensable sans contradiction, mais il n’est que

l’un des trois mondes possibles.

Chacun

de ces mondes est lié à un état d’esprit (sérénité,

tremblements, oscillation), à un être au monde de la pensée (âge

d’or de la constance, âge de bronze de l’autodestruction, âge

de fer de la réforme régulière et de la révolution permanente),

autant qu’à une relation entre féminin et masculin (masculin

émancipé par le féminin, masculin avorté du féminin, féminin

dominant le masculin).

La

façon de concevoir le troisième monde renseigne sur la masculinité

promue (ou vécue) par celui qui le conçoit. En choisissant le

point de départ le moins féminin, il promeut en réalité le

masculin ensauvagé né de Nuit, mère séparée avant terme de sa

progéniture. En choisissant le point de départ le plus féminin,

il promeut au contraire le masculin émancipé et mesuré né d’une

Gaïa qui a opté pour la maternité contre la virginité et qui a

si bien réussi son ouvrage qu’elle peut se retirer complètement.

La

cosmologie de Parménide formalise la trajectoire émancipatrice du

masculin et prépare l’homme à son rôle politique. C’est aussi

le but du pythagorisme, mais pour Pythagore l’émancipation des

hommes et des femmes passe

autant par la discipline que par l’alimentation. La purification

parménidienne est masculine et se concentre sur une forme de

discipline conjointement intellectuelle et affective.

On

est bien en présence d’un masculinisme philosophique, mais dont le

sens dépend encore du féminin. Parménide

et Zénon font

nettement la distinction entre le féminin tout court qui ne les

intéresse guère et le féminin du masculin, qu’ils revendiquent

pour eux.

D’où le soupçon d’homosexualité, dont on ne peut dire s’il

est fondé ou non, mais qui résonne avec leur tentative de

construire un modèle d’amitié masculine complètement émancipé

des femmes, en continuité avec les préoccupations de Xénophane.